Biografia: 1933-1944

1933-1936

Liceo Tasso a via Sicilia

Circolo Giovanile di Cultura Moderna

- Classe Liceo Tasso

- Il Circolo Giovanile di Cultura Moderna

La mia vita comincia a 16 anni, nel 1934, quando entro nel liceo “Tasso” di via Sicilia a Roma. Comincia esattamente venti anni prima della rubrica di “Cronache” e de “L’Espresso”.

Questi venti anni sono fondamentali per la mia formazione, includono la cospirazione antifascista, l’emigrazione in Inghilterra e negli Stati Uniti, la fondazione dell’Associazione per l’Architettura Organica, i miei libri, dal primo, “Verso un’architettura organica” del 1945 a “Saper vedere l’architettura” del ’48, alla “Storia dell’architettura moderna” del 1950, il primo periodo dell’insegnamento universitario.

Comprendono eventi meravigliosi, come la visita di Frank Lloyd Wright in Italia nel 1951 o l’esaltante campagna elettorale del 1953 contro la cosiddetta «legge truffa».

Questi anni voglio raccontarli io stesso, brevemente.

Roma, Liceo Tasso, autunno 1934. È il primo giorno di scuola. Mi siedo su un banco. Poco dopo, si siede vicino a me un ragazzo che dice “venni da Palermo”.

Con Mario Alicata siamo stati compagni di banco per tre anni, durante i quali ci siamo incontrati quasi tutti i pomeriggi e le sere. È stato il mio grande amico. In una sezione parallela alla nostra c’era Paolo Alatri. Un anno prima di noi, Vittorio Mussolini e Ruggero Zangrandi. Un anno dopo, Bruno Mussolini.

Con Alicata e Alatri decidiamo di fondare il Circolo Giovanile di Cultura Moderna. Riunioni settimanali in casa Alatri in via Paisiello, nella mia casa di via Nomentana, o in casa Alicata in via Giulio Cesare.

Temi: “Il giornalismo tra i giovani”, “Lo stato della letteratura”, “Il cinema, oggi”, “L’architettura, oggi”, ecc. Nulla di specificamente politico. Ma il fatto stesso di organizzare dibattiti in modo indipendente, sia dalla scuola che dalle organizzazioni fasciste, era sintomatico di un’eresia. Tanto è vero che, dopo sei o sette mesi, la polizia fascista ci comunica che, per riunioni con più di venti persone, occorre ottenere un permesso. Sono gli anni della guerra d’Africa, dell’attacco all’Etiopia, della proclamazione dell’Impero. Il nostro circolo non ha affrontato nessuno di questi eventi, quasi non esistessero.

Gruppo Zangrandi

- Rivista “Anno XII”

- Rivista “Anno XIII”

- Ruggero Zangrandi

Ruggero Zangrandi diventa presto il nostro leader.

Ne possiede tutti i titoli. Amico di Vittorio Mussolini, ha libero ingresso a Villa Torlonia, dove è a diretto contatto con il duce, che segue le attività del figlio. Redige “La penna dei ragazzi”, mensile che si trasformerà in “Anno XII”, “Anno XIII”, ecc. Rappresenta quindi una protezione dalla polizia. D’altra parte, è dichiaratamente agli antipodi del regime. Non ne sopporta le organizzazioni, meno di tutto il GUF universitario.

Vuole intraprendere iniziative autonome, anticonformiste. L’occasione è un mero pretesto. Alcuni studenti egiziani sono stati perseguitati dagli inglesi. Noi organizziamo una grande manifestazione di solidarietà con gli studenti egiziani. Si disegna una strategia per sfuggire al controllo del GUF.

Si avvertono tutti i licei. Si fissano una quindicina di luoghi di assembramento per i manifestanti. Le varie colonne si sarebbero quindi avviate verso villa Borghese, centro della manifestazione. Ricordo decine di giovani colleghe del Tasso lavorare giorno e notte per preparare “coccarde” e “bandiere”. Di notte, a casa Zangrandi in via Tirso, si respirava aria di rivoluzione.

Fu una catastrofe, neppure abbastanza drammatica.

Quando i ragazzi si recarono ai quindici punti di raccolta, li trovarono tutti occupati dal GUF e dalla polizia. Noi, che eravamo già a villa Borghese per accogliere le varie colonne, fummo avvisati per tempo. Poi le colonne arrivarono, ma in stato di esaurimento. Ci furono dei tafferugli.

Ma Zangrandi seppe controllare la situazione quasi esplosiva. Ad ogni colonna ripeté con voce categorica: «Bisogna sciogliersi. Quale che sia il nostro giudizio sull’intervento della polizia, non possiamo trasformare la nostra manifestazione in un atto contro il regime e il governo. Riconosciamo di essere stati sconfitti, sciogliamoci e torniamo a casa».

La notte, in via Tirso, una seduta con una decina del gruppo, tra cui ricordo soprattutto Carlo Cassola. «Non c’è niente da fare. Fuori e contro le organizzazioni fasciste, da soli non possiamo agire», disse Zangrandi.

Da lì nacquero due idee: il “doppio binario”, cioè il nostro riparo nelle organizzazioni ufficiali, da cui sarebbe stato più facile svolgere azioni antifasciste e, in questo quadro, l’Associazione per l’Universalità del Fascismo, che ci avrebbe dato la possibilità di ottenere un passaporto, di recarci all’estero e incontrare gli antifascisti dell’emigrazione.

Io ero perplesso.

Riconoscevo l’opportunità del “doppio binario”, ma personalmente rifiutavo di accettarlo. Quanto all’Associazione per l’Universalità del Fascismo, era accettabile a condizione che non ci fosse Vittorio Mussolini. La vicenda del “doppio binario” è lunga e articolata; per essa rimandiamo al libro di Zangrandi, “La lunga strada attraverso il fascismo”. Quanto all’Associazione, fu fondata quando stavo a Nettuno. Telefonai: Vengo? Certo che vieni! Ma Vittorio c’è? Credo di sì. Allora non vengo. A distanza di decenni, Esulino Sella mi ha inviato copia dell’atto di fondazione. Tra le firme, la mia non c’è. Ma, del resto, durò poco, perché il padre di Vittorio mise il veto.

1936-1939

Attività clandestina antifascista 1936-38

Distaccatomi dal gruppo Zangrandi, incontravo però spesso Ruggero, convinto com’ero del suo sincero antifascismo. Un giorno, d’estate, mi chiese di partecipare ad un convegno antifascista di giovani di tutta Italia che si sarebbe tenuto nello scantinato di una casa di una sua zia, a Monteverde Nuovo. Accettai subito. Studiammo itinerari complicati per ciascuno di noi, in modo da ingannare eventuali poliziotti. Io dovevo prendere tre mezzi di trasporto, quando due erano più che sufficienti. A turno, si faceva la guardia dall’alto della palazzina, per avvisare gli altri, in caso di brutte sorprese; nello scantinato poltrone a doppio fondo erano pronte a contenere le relazioni da far sparire.

Distaccatomi dal gruppo Zangrandi, incontravo però spesso Ruggero, convinto com’ero del suo sincero antifascismo. Un giorno, d’estate, mi chiese di partecipare ad un convegno antifascista di giovani di tutta Italia che si sarebbe tenuto nello scantinato di una casa di una sua zia, a Monteverde Nuovo. Accettai subito. Studiammo itinerari complicati per ciascuno di noi, in modo da ingannare eventuali poliziotti. Io dovevo prendere tre mezzi di trasporto, quando due erano più che sufficienti. A turno, si faceva la guardia dall’alto della palazzina, per avvisare gli altri, in caso di brutte sorprese; nello scantinato poltrone a doppio fondo erano pronte a contenere le relazioni da far sparire.

Convegno memorabile, con ottime relazioni sui vari aspetti della situazione italiana, con giovani venuti da Milano, Padova, Pisa, Firenze, Napoli ed altre città. Per rompere l’austerità, Carlo Cassola portava una foto del duce, l’attaccava al muro e obbligava ciascuno di noi a sputargli sopra. Solo l’ultimo giorno, ci fu sentore di qualcuno sospetto che si aggirava intorno alla palazzina. Ma ormai avevamo vinto.

Tra le varie attività degli anni successivi ci fu anche la collaborazione a un giornale siciliano, per una pagina culturale settimanale da redigersi a Roma. La ricordo per un racconto incredibile di Cassola, straordinario, intitolato “Grande adunata”. Più volte, negli anni successivi, ne ho chiesto a Carlo. L’aveva completamente dimenticato, non gliene importava niente.

La guerra di Spagna scatena la rivolta persino dei giovani che avevano introiettato la guerra dell’Abissinia. Nel giorno in cui Mussolini organizzò la raccolta di fondi a favore della Spagna di Franco, noi, sparsi lungo l’Appia Antica, organizzavamo la raccolta di fondi per la Spagna libera. Una sera, per pura combinazione, intercettai alla radio una voce che proclamava: «OGGI IN SPAGNA, DOMANI IN ITALIA!» Era quella di Carlo Rosselli.

Ma torniamo un momento indietro. Nel 1937 apprendemmo che i Littoriali della Cultura erano stati pretesti per manifestazioni apertamente antifasciste.

I prelittoriali del ‘38 furono esplosivi a Roma nella seduta di politica estera presieduta da Virgilio Gayda. C’erano tutti i giovani antifascisti, a cominciare da Antonio Giolitti. C’era il gruppo Zangrandi, che io stesso avevo sollecitato a intervenire . Atmosfera rovente perché, il giorno prima, la Germania hitleriana aveva invaso e occupato l’Austria. Non appena ci fu un accenno all’Anschluss, la sala cominciò a rumoreggiare. Gayda esclamò: «Ma c’è la lettera di Hitler a Mussolini». Un giovane ancora liceale, il figlio del prof. Rivosecchi del Liceo Visconti, si alzò gridando: «La lettera alla serva!». Raggiunsi Zangrandi: «È la tua grande occasione per riconquistare la fiducia degli antifascisti», dissi e lui chiese la parola. Fece un discorso magistrale, di netta opposizione al regime, dopodiché Gayda volle interrompere la seduta. Ma ormai la sala era effervescente. Ognuno di noi aveva un gruppo cui rivolgeva concioni rivoluzionarie. Mi hanno detto che, da radio Mosca, la sera stessa fu trasmesso un resoconto di quella riunione infuocata.

Accolsi le leggi antisemite con serenità ed allegria, quasi che non mi concernessero. La mia famiglia era una famiglia alto-borghese, quindi afascista, ma non antifascista. Mussolini per un certo periodo aveva resistito a Hitler accogliendo parecchi studenti ebrei tedeschi espulsi dalle università germaniche. Mio padre e mia madre osservavano la mia attività clandestina perplessi, vedevano libri di Lenin sul mio tavolo quasi con orrore. Ogni volta che veniva pubblicata una legge antisemita, compravo un pacco di paste, le portavo a casa, le offrivo dicendo: «Evviva! non ci sono più equivoci. I fascisti sono anche antisemiti, come si voleva dimostrare!».

-

Biennio alla facoltà di Architettura di Roma.

-

Servizio militare.

Littoriali delle arti figurative a Palermo

Mi hanno chiesto ripetutamente di documentare quanto avvenne nei prelittoriali delle arti figurative a Roma e poi nei littoriali di Palermo. Ho rifiutato fin qui, ed ora lo faccio malvolentieri. La mia partecipazione alle lotte studentesche contro il fascismo, al liceo Tasso e nel periodo universitario, fu intensa, ma si è arrestata nel 1940 quando, in seguito alle leggi antisemite, mi trasferii a Londra e, più tardi, negli Stati Uniti. Gli altri invece rimasero, affrontando la battaglia feroce che si svolse durante la guerra e l’occupazione tedesca. Rispetto ai drammatici eventi successivi, la vicenda dei littoriali 1938 appare del tutto trascurabile; perciò non ne ho mai scritto. A Mario e soprattutto a Ruggero che insisteva con la sua caratteristica tenacia, rispondevo: «Raccontateli voi quegli episodi. Io ne sono stato protagonista in una stagione così breve che non posso, non debbo parlarne». Zangrandi però aveva ragione osservando: «Proprio perchè abbiamo vissuto tante altre esperienze, la nostra testimonianza non può essere precisa come la tua. Inoltre, si tratta di architettura, e nessuno di noi è architetto. È un dovere per tutti, ciascuno nel campo specifico, ricordare le azioni salienti di quegli anni».

Mi hanno chiesto ripetutamente di documentare quanto avvenne nei prelittoriali delle arti figurative a Roma e poi nei littoriali di Palermo. Ho rifiutato fin qui, ed ora lo faccio malvolentieri. La mia partecipazione alle lotte studentesche contro il fascismo, al liceo Tasso e nel periodo universitario, fu intensa, ma si è arrestata nel 1940 quando, in seguito alle leggi antisemite, mi trasferii a Londra e, più tardi, negli Stati Uniti. Gli altri invece rimasero, affrontando la battaglia feroce che si svolse durante la guerra e l’occupazione tedesca. Rispetto ai drammatici eventi successivi, la vicenda dei littoriali 1938 appare del tutto trascurabile; perciò non ne ho mai scritto. A Mario e soprattutto a Ruggero che insisteva con la sua caratteristica tenacia, rispondevo: «Raccontateli voi quegli episodi. Io ne sono stato protagonista in una stagione così breve che non posso, non debbo parlarne». Zangrandi però aveva ragione osservando: «Proprio perchè abbiamo vissuto tante altre esperienze, la nostra testimonianza non può essere precisa come la tua. Inoltre, si tratta di architettura, e nessuno di noi è architetto. È un dovere per tutti, ciascuno nel campo specifico, ricordare le azioni salienti di quegli anni».

Nel volume “Il lungo viaggio attraverso il fascismo” Contributo alla storia di una generazione, Zangrandi accenna in più punti ai littoriali di Palermo ma, non avendovi partecipato, ne coglie l’importanza generale, non quella attinente alle singole discipline. Alicata ne parla nel “profilo autobiografico” incluso nell’antologia “La generazione degli anni difficili” e nella raccolta degli “Scritti letterari”. Il convegno delle arti figurative fu, senza dubbio, il più turbolento. Ciò dipese dal fatto che molti di noi avevano deciso di iscriversi al GUF con profonda riluttanza e solo al fine di intervenire ai littoriali compiendo atti eversivi. Superato, non senza sforzi, il puritanesimo che ci aveva tenuto lontani fino ad allora dalle organizzazioni universitarie fasciste, dovevamo dimostrare, nel modo più chiaro, inequivocabile e clamoroso; per questo motivo indossavamo il giubbetto nero del GUF.

Ero stato l’ultimo del nostro gruppo a iscrivermi. Non perché fossi politicamente più intransigente degli altri, ma per la ragione opposta. Mi occupavo di politica solo perché la politica si occupava, in grado invadente, di noi. Ero diventato antifascista leggendo i libri di Benedetto Croce e di Adolfo Omodeo. Mi impegnavo nella lotta clandestina perché un giovane intellettuale non poteva farne a meno; ma, fino al 1937, ritenni che la nostra condotta dovesse essere trasparente e incontaminata, escludendo la camicia nera.

Furono i littoriali di Napoli del 1937 a rimuoverci da questo rigorismo. Andammo con Mario Alicata per renderci conto del loro significato e ne rimanemmo stupiti. I littoriali erano davvero, come si diceva, la riunione annuale della gioventù antifascista; anzi, costituivano l’unica grossa occasione per incontrarci, scambiare informazioni e idee, programmare un lavoro comune fra i vari atenei. Lì constatammo che l’essere vestiti in borghese implicava un forte handicap: eravamo troppo facilmente individuati, cercavano di impedirci di entrare nelle sale dei dibattiti e comunque di prendere la parola; paradossalmente, persino i nostri amici antifascisti ci guardavano con un certo sospetto, non afferrando il senso del nostro puritanesimo. «Per questa cocciutaggine di non volervi iscrivere al GUF, siete paralizzati e non ci date un minimo di aiuto. Credete forse di avere il monopolio dell’antifascismo voi due? Il vostro è un atteggiamento aristocratico e platonico. Noi invece non abbiamo paura di sporcarci perché, lottando contro il fascismo nelle condizioni più efficaci per farlo, cioè in camicia nera, concludiamo assai più di voi».

Tornando a Roma, meditavamo perplessi su queste argomentazioni. Alicata, pochi giorni dopo, prese la tessera del GUF. Io resistetti ancora per qualche mese; poi, nell’autunno, alla vigilia dei prelittoriali di Roma, spinto anche da Antonello Trombadori che si presentava candidato, mollai.

Il tema proposto per il convegno di critica artistica riguardava i “Caratteri di un’arte fascista che derivi i suoi motivi e la sua essenza dalla grande tradizione italiana”. Decisi subito di ignorare l’aggettivo “fascista”, sostituendolo con quello di “moderna”; così avrei denunciato nella forma più polemica il rifiuto del tema. C’era poi il problema della “grande tradizione italiana”. Il fascismo, in architettura, si richiamava ad una sola tradizione: quella del classicismo romano, della retorica imperiale. Dunque, dovevamo condannare la romanità così intesa, con aperto disprezzo.

La mia relazione a Palazzo Braschi, a ripensarla dopo tanti anni, doveva essere molto ingenua. Non mi vergogno di confessare che, pur frequentando il terzo anno della Facoltà di Architettura, e avendo preso 30 e 30 e lode negli esami di storia architettonica, ignoravo completamente gli scritti di Franz Wickhoff e Alois Riegl, quindi tutto ciò che di serio ed originale era stato elaborato in merito al linguaggio dell’antica Roma. Nessuno ce ne aveva mai parlato: in una scuola diretta da Marcello Piacentini, l’architettura romana non significava la scoperta dello “spazio interno” e “il modo del narrare continuo”, ma la megalomania del potere, il gigantismo dimensionale, la volgarità marmorea, insomma tutto quello che poi si riverberava nel monumentalismo delle opere del regime.

Quest’ignoranza tuttavia era utile in quel momento, ai fini che mi ripromettevo di raggiungere. Evitava i “distinguo” che farei oggi. Il fascismo s’ispirava alla romanità? Ebbene, bisognava denigrarla senza appello, senza neppure l’attenuante di un possibile recupero.

A quale “tradizione” poteva attingere un’arte autenticamente “moderna”? Facciamo l’inventario delle varie ipotesi. Il mondo greco-romano? No, assolutamente: è falso, a servizio dello Stato e non del cittadino. Il mondo del Rinascimento? Nemmeno: è tessuto di compensazioni sovrastrutturali e ipotecato dall’assioma di un’armonia tra l’uomo, la natura e Dio, che a noi appare ridicola. L’età barocca? Esclusa, perché scenografica, spettacolare, esteriore, vanitosamente gesticolante. E allora? C’è una sola tradizione cui ci possiamo richiamare e, non a caso, è sistematicamente obliterata: quella del Medioevo, dell’architettura civile del Duecento e Trecento, descrittiva, popolare, flessibile, modesta, corale, a scala umana, nemica dell’ “ordine” preconcetto e degli “ordini”, anzi disordinata, libera da canoni e dogmi sintattici, simmetrie e proporzioni. Dobbiamo spogliarci di tutta la zavorra romanista ed anche di quella “umanistica” che ci ha procurato innumeri disgrazie e ristudiare il Medioevo che offre l’unico alimento utile per lo sviluppo di un’architettura “moderna”. Questo, telegraficamente, il senso del discorso che durò più di un’ora. A riferirlo così viene da arrossire. Chiedo scusa all’architettura adrianea, al tardo-antico, a Brunelleschi, Michelangiolo, Palladio, Borromini, invio un pensiero pentito a Biagio Rossetti di cui, in quel tempo, ignoravo persino l’esistenza. Ma, dopo essermi cosparso il capo di cenere, sono felice di aver pronunciato quel discorso: è il più calzante, e il più rischioso, della mia vita. Sul terreno dell’intuizione, è anche il più intelligente. Allora io non sapevo che il movimento architettonico moderno, con la riforma Arts and Crafts promossa da William Morris a metà del secolo scorso, era proprio scaturito dalla cultura medievalista e che questa aveva costituito lo strumento per combattere il classicismo neorinascimentale imperante in Europa. Non sapevo che i principali esponenti della nuova architettura si erano ispirati al Medioevo. Non sapevo niente, ma puntavo su un’ipotesi giusta, già collaudata nella storia culturale. Del resto, nel 1938 sostenere che bisognava trarre incentivi dall’architettura del libero comune medievale significava propugnare la tesi più radicalmente antifascista. La commissione giudicatrice, di cui faceva parte Mario Rivosecchi, notoriamente avverso al regime, nominò prelittori per Roma Antonello Trombadori e me. Uscito da Palazzo Braschi, fui attorniato da una decina di giovani che non conoscevo e che si dimostravano entusiasti del mio comportamento. Aldo Natoli era esaltato: «Hai parlato per un’ora sul tema dell’arte fascista, senza mai dire fascista! Incredibile! E hai pure vinto i prelittoriali! Siamo in un paese di pazzi!». La mattina dopo ci vedemmo a casa di Paolo Bufalini, per poi recarci all’Aventino da Pietro Amendola e concordare la fusione dei gruppi antifascisti universitari. Nacquero così le iniziative per aiutare la Spagna repubblicana, la manifestazione contro Virginio Gayda all’indomani dell’Anschluss, i rapporti con Antonio Giolitti, Pietro Ingrao, Lucio Lombardo Radice, Bruno Sanguinetti. Ma questo non c’entra con l’architettura.

A Palermo fui molto cauto. Ripetei la mia relazione con la stessa intransigenza, ma poi mi tenni in disparte. Capii che i gerarchi, dopo l’esperienza di Napoli, non avrebbero permesso che il convegno delle arti figurative si trasformasse di nuovo in un tumulto antifascista. Occorreva dunque stare attenti ai tranelli e ritirarsi al momento opportuno. A livello nazionale, la giuria era interamente composta di fascisti. Includeva persino Giuseppe Pensabene, critico di architettura de “Il Tevere” e di “Quadrivio”, uno sciagurato che, dopo aver scritto alcuni saggi a favore del movimento moderno, si era venduto a Piacentini e poi divenne un fervente antisemita. Quando, terminata la mia relazione, Pensabene mi apostrofò gridando: «Sei un antifascista!» (il meschino era convinto di insultarmi), la sala affollatissima esplose. Urla di ogni genere, rovesciamento di banchi, corsa verso la cattedra della giuria, invettive irripetibili e minacce. Al confronto, la baraonda di Napoli sembrava un idillio. Ma, proprio nel momento in cui i commissari, terrorizzati, cercavano di mettersi in salvo, si spalancarono le porte di fondo, qualcuno ordinò «Attenti!», e fece il suo ingresso Fernando Mezzasoma, il segretario del GUF. Assunse la presidenza con sussiego e paternalismo, affermando che tutte le idee, anche le più eterodosse, erano legittime a condizione che chi le sosteneva si dichiarasse fermamente fascista. Intuii subito dove voleva arrivare, mi ritirai lentamente in seconda fila, poi in terza, poi sgusciai fuori dal gruppo degli attaccanti e raggiunsi l’uscita. Feci in tempo a sentire Mezzasoma che domandava con voce scultorea: «Voi siete tutti fascisti, non è vero?», e gli altri, incastrati lì senza scampo, costretti a rispondere: «Sì!Sì!».

La notte, a casa di Nino e Basilio Franchina, riunione degli antifascisti di tutt’Italia, discussioni e programmi d’azione per il futuro, accordi sui collegamenti da garantire. Non avevo più alcuna perplessità: eravamo tutti in camicia nera e tutti antifascisti. Nessuno ha mai tradito o rinunciato a lottare contro la dittatura.

Per me, i prelittoriali di Roma e i littoriali di Palermo non furono soltanto un’esperienza politica fondamentale. Segnarono un cammino culturale che ho seguito costantemente. Me ne sono accorto a distanza di decenni. Quando, nel 1973, ho cercato di codificare il linguaggio moderno, o anticlassico, dell’architettura, per individuare le sette “invarianti”, constatando che la prima, la più importante, quella che condiziona tutte le altre, è “l’elenco” o “inventario” delle funzioni, derivante dalla rilettura che i pionieri del rinnovamento ottocentesco avevano condotto sui testi medievali, ho ripensato all’ormai lontano 1938, ai littoriali, a Mario Alicata a Ruggero Zangrandi. Con soddisfazione e tristezza. Felice di riscontrare che tutto il mio lavoro era legato alla lotta antifascista, cioè che la ragione architettonica sgorgava sempre, come a venti anni, dalla ragione civile. Melanconico per due motivi: conduciamo sempre la stessa battaglia contro il classicismo fascista, forse con armi più affilate e mature, ma in stato di minoranza; e senza gli amici fraterni, quelli che insistevano perché raccontassi questo episodio e che ora, quando li avrei accontentati, non ci sono più.

1939

Attività politica antifascista con Carlo Ludovico Ragghianti.

Un giorno, in via Nomentana, Paolo Bufalini mi disse: «Dovresti pensare ad emigrare». «Io? Non mi passa neppure per il cervello». «E però la tua attività clandestina può diventare assai più pericolosa per il fatto che sei ebreo. Pericolosa anche per gli amici». Cascai dalle nuvole. Pochi giorni dopo, telefonò Gigi Luzzatti, appena laureato in medicina: «Vado a Londra per vedere cosa si può fare. Perché non vieni anche tu?» «Non ne ho alcuna voglia». Ma mio padre disse, con mia grande meraviglia: «Perché non ci vai, almeno per pochi giorni?» Ritelefonai a Gigi e partii con lui.

Mentre stavo a Londra, il clima internazionale peggiorò. Mio padre diceva di aspettare, di non tornare in Italia. Io insistevo: a Londra soffoco, non ci voglio stare. In caso, vado a Parigi. Andai a Parigi per una settimana, incontrai Paolo Milano e Tullio Ascarelli. Tornato a Londra, vennero a trovarmi i miei genitori. Lo scenario internazionale volgeva al peggio. La guerra era imminente. Che ne sarebbe stato di un giovane come me, escluso dal servizio militare? Dove lo avrebbero mandato i fascisti?

Mi convinsero a restare a Londra, dove una sera per strada incontrai Carlo Ludovico Ragghianti, sua moglie Licia e Giuliano Briganti. Da un minuto all’altro, la mia vita cambiò. Ragghianti era un mio ideale: gli ero stato presentato a Roma, anni prima, da Antonello Trombadori e, sistematicamente, una o due volte alla settimana, mi recavo a cenare con lui in una trattoria vicino a piazza Venezia, ovviamente controllata da poliziotti. Ma Ragghianti non aveva nessuna paura: «Se fossi iscritto al partito fascista, avrebbero ragione di rimproverarmi. Ma non sono iscritto, quindi posso esprimere apertamente il mio antifascismo. Ve lo assicuro. Andrò in galera, ma non un giorno prima di quelli che si sono iscritti al partito».

Ragghianti mi dava la stessa ebbrezza di Carlo Cassola quando, di notte per strada, urlava improvvisamente: «Puttana!» riferendosi a Mussolini, o quando, pranzando con un suo amico prete, ordinava al cameriere di portargli un piatto di «ossicine di Gesù bambino».

Con Ragghianti era come se fossi tornato in Italia. Visitavo con lui i musei e le collezioni private, cenavamo insieme, discutevamo di politica, facemmo visita a Don Sturzo, preparammo il memorandum sull’antifascismo per la rivista “New Statesman and Nation”.

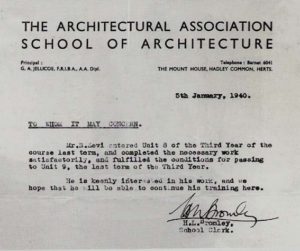

Inghilterra. Architectural Association School of Architecture di Londra.

Poco dopo la partenza di Ragghianti, scoppiò la guerra. Ero a Cambridge con un mio amico di Torino, Bruno Fuà, e sentimmo per radio il discorso di Chamberlain. Mi ero iscritto alla scuola di architettura dell’Architectural Association di Bedford Square a Londra. Un giorno apprendemmo che si era trasferita a Bartnett e andammo lì.

Poco dopo la partenza di Ragghianti, scoppiò la guerra. Ero a Cambridge con un mio amico di Torino, Bruno Fuà, e sentimmo per radio il discorso di Chamberlain. Mi ero iscritto alla scuola di architettura dell’Architectural Association di Bedford Square a Londra. Un giorno apprendemmo che si era trasferita a Bartnett e andammo lì.

Frequentavo la scuola e la sera scrivevo “Brunelleschi”, un saggio da tempo programmato. La notte, spesso, un sogno-incubo: ero tornato a Roma e, non appena salutati i genitori, mi avviavo in via Venti Settembre verso la chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane. Era la mia passione, volevo rivederla. Eccola lì, mi avvicinavo, la sbirciavo di scorcio e procedevo; ma, avvicinandomi, la chiesa spariva, e mi svegliavo in un bagno di sudore. Per farla breve, una sera, Bruno Fuà mi chiamò per mostrarmi un articolo terrorizzante sulla possibile guerra chimica. «Qui non possiamo rimanere. Dobbiamo andare in America, tanto più che Walter Gropius insegna a Harvard. Scriviamo ai nostri genitori, vediamo come reagiscono».

Scrivemmo. I suoi, che vivevano a Parigi, dissero no. Mio padre da Roma disse sì e programmò un tragitto Londra-Roma e, dopo dieci giorni, Napoli-New York, il tutto con un permesso speciale della polizia.

1940

A Parigi, con i dirigenti del movimento "Giustizia e Libertà".

Andai a Parigi: incontrai Emilio Lussu e la moglie Joyce, Aldo Garosci, Alberto Cianca, Tullio Ascarelli ed ebbi l’incarico, una volta raggiunta l’America, di redigere, insieme a Franco Venturi in partenza dopo pochi giorni, una nuova serie dei “Quaderni” di “Giustizia e Libertà”. A Torino, Bologna, Firenze incontrai vari amici antifascisti, a Firenze rilessi sul posto i capitoli di Brunelleschi. A Roma, appena giunto, vissi il sogno-incubo. Per dieci giorni, tutte le mattine, mi recavo a San Carlino, che non scompariva più e che inalavo inebriato.

Andai a Parigi: incontrai Emilio Lussu e la moglie Joyce, Aldo Garosci, Alberto Cianca, Tullio Ascarelli ed ebbi l’incarico, una volta raggiunta l’America, di redigere, insieme a Franco Venturi in partenza dopo pochi giorni, una nuova serie dei “Quaderni” di “Giustizia e Libertà”. A Torino, Bologna, Firenze incontrai vari amici antifascisti, a Firenze rilessi sul posto i capitoli di Brunelleschi. A Roma, appena giunto, vissi il sogno-incubo. Per dieci giorni, tutte le mattine, mi recavo a San Carlino, che non scompariva più e che inalavo inebriato.

-

Passaggio in Italia.

Emigrazione negli Stati Uniti. School of Architecture della Columbia University di New York. Graduate School of Design della Harvard University di Cambridge, Mass.

A Londra avevo passato un periodo di depressione, prima di incontrare Ragghianti. Un altro brutto periodo mi aspettava in America. Crollata la Francia, era chiaro che Franco Venturi non mi avrebbe raggiunto. Io, trasferitomi a Cambridge, Mass, per frequentare la Graduate School della Harvard University, isolato dagli altri antifascisti concentrati a New York, frequentavo Gaetano Salvemini, Giorgio Santillana e alcuni anarchici sopravvissuti alle battaglie per Sacco e Vanzetti.

A Londra avevo passato un periodo di depressione, prima di incontrare Ragghianti. Un altro brutto periodo mi aspettava in America. Crollata la Francia, era chiaro che Franco Venturi non mi avrebbe raggiunto. Io, trasferitomi a Cambridge, Mass, per frequentare la Graduate School della Harvard University, isolato dagli altri antifascisti concentrati a New York, frequentavo Gaetano Salvemini, Giorgio Santillana e alcuni anarchici sopravvissuti alle battaglie per Sacco e Vanzetti.

-

Matrimonio con Tullia Calabi, il 26 dicembre a New York.

1941

Ammissione al corso per il titolo di Master of Architecture, diretto da Walter Gropius. Laurea alla Harvard University.

- Ammissione ad Harvard

- Introduzione all’opuscolo “An Opinion on Architecture”

- An opinion on Architecture

- Plastico della Tesi di Laurea

Breve e insoddisfacente sosta nella Columbia University di New York, poi approdo a Cambridge, Mass., nella prestigiosa Harvard Yard.

Non è facile ambientarsi fra l’élite studentesca, e meno ancora fra i dodici eletti della classe per il titolo di Master. Il leader del Bauhaus, Walter Gropius, è una figura di altissimo rilievo, ma, condizionato dal sistema universitario americano, ripete in versione attenuata le esperienze di Weimar e Dessau. Così Marcel Breuer, Josef Albers e gli altri profughi. Il dean Joseph Hudnut sembra aver esaurito la propria missione chiamando «gli europei». Più impegnati G. Holmes Perkins, Walter Bogner, Hugh Stubbins, personaggi comunque minori.

Protestiamo pubblicando l’opuscolo “An opinion on architecture”. Vi si critica il pragmatismo devitalizzato della didattica, e si difendono, con esplicito riferimento a Wright, i diritti del genio contro l’opacità del team work idealizzato da Gropius. Programmiamo la rivista “Task” che uscirà negli anni successivi. La laurea: un centro comunitario nel Maine, “self-made” dai pescatori dell’estremo insediamento nordico della costa orientale.

English

English